中道往還(甲駿街道)B-1

甲斐と駿河を最短で結んでいた古道。戦国時代には兵を率いた武田信玄、織田信長、徳川家康などが往来し、江戸時代には塩や魚介類などの流通を担っていた。富士山を仰ぐ峠道や森の道にも史跡が残り、国境の道の歴史を静かに語り継いでいる。

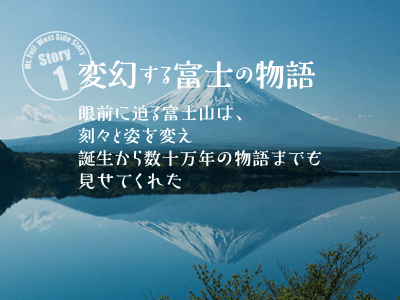

駿河国(静岡)と甲斐国(山梨)は、いにしえから深い縁で結ばれていた。

一方は海沿いの国。一方は山間の国。ウエストロードに重なる国道139号線は、別名「塩の道」とも呼ばれた。

中世には共に歴史の中心舞台となり、近世には江戸から主要街道が通る宿場、関所として栄えた。

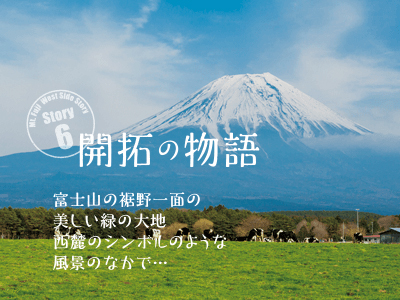

そして、二つの国は昔も今も、富士山でつながっている。国境の道には、富士山が見つめた記憶の風景が残されていた。

富士の巻狩り

1193年に征夷大将軍となった源頼朝は、翌年5月に富士山の西麓で大規模な「巻狩り」を繰り広げた。巻狩りは権威の誇示や軍事演習を兼ね、射手として多くの御家人も集められた。富士宮側一帯に、この壮大な歴史物語にまつわる伝承地が数多く点在する。

曽我兄弟の仇討ちB-5

「富士の巻狩」で起きた数々のドラマに、有名な「曽我物語」もある。曽我祐成•時致の兄弟が、巻狩りに参加していた父のかたき工藤祐経を討った事件。本懐を遂げて逝った兄弟の墓も残っている。

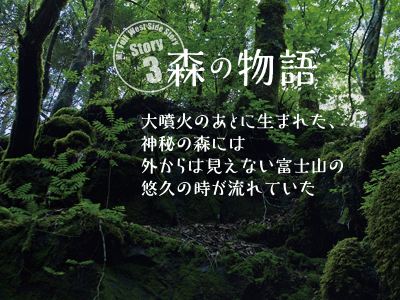

本栖石塁B-2

本栖湖北側の城山周辺の青木ヶ原樹海に、苔むした溶岩の古い石積みが残されている。武田氏の時代、本栖の城山防御のための構築されたものと推測され、往時には石塁の側に「中道往還」も通っていた。